दिल्ली में रहता हूँ मैं, तो साधारण सी बात है कि मातृभाषा की बात यहाँ हिंदी के परिप्रेक्ष्य में होती है। कई हिंदी समर्थक मिलते हैं, जिनसे आप अंग्रेज़ी की बुराई करें तो सब ठीक चलता है, लेकिन जैसे ही बाकी भाषाओं की बात करें तो वो अपनी टांग खींच लेते हैं। “एक भाषा जरूरी है एक देश में”, ये वाक्य लगभग उसी लहजे में सुनने को मिलता है जैसे अंग्रेज़ी-हमदर्द लोग कहते हैं। इस लेख में बात करूँगा इस मिथ्या के बारे में, जो कहती है कि एक देश में केवल एक ही भाषा संभव है।

मिथ्या के बारे में

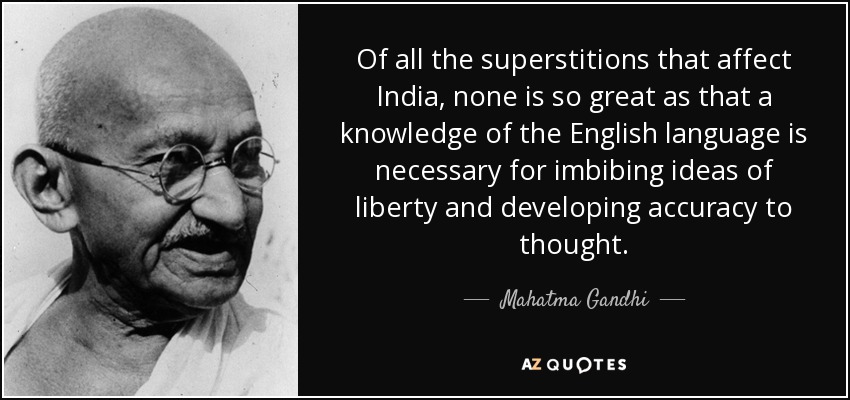

राष्ट्रवाद एक प्रबल भावना है, और हर भावना से उपजता है एक डर, जो कि यहाँ राष्ट्र को हर कीमत पर बचाने का होता है। इस डर को सहारा बनाकर अंग्रेज़ी समर्थक ये झूठ फैलाते हैं कि देश के हर राज्य को अपनी भाषा में काम करने दिया गया तो पता नहीं कैसे पर बस देश टूट जाएगा। कारण ये दिया जाता है कि भाषा एक है इसीलिए देश जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत कुछ छोटे-मोटे तर्क ऐसे भी आते हैं जो कहते हैं कि हर राज्य में उसकी मातृभाषा मुखर हुई तो प्रवासियों का क्या होगा, राज्यों में कैसे संवाद होगा फलाना-ढिमाका आदि। अभी के लिए मैं इस भ्रम पर ध्यान देना चाहता हूँ जो कहता है कि भारत अंग्रेज़ी के कारण जुड़ा हुआ है; अगर भारत में एक भाषा नहीं रही तो ये देश टूट जाएगा। शुरू करते हैं कि भारत के इतिहास से; कैसे “भारत” की उत्पत्ति हुई और इस विचार का आधार क्या है।

भारत : उत्पत्ति और इतिहास

स्त्रोत : क्यों भारत एक देश है?

पुराने ग्रंथों की बात करें तो रामायण और महाभारत की कहानियों में भारत के हर कोने का उल्लेख है। अफ़ग़ानिस्तान के कंधार(गांधार) से लेकर रामेश्वरम तक की जगहों का इन कहानियों में होना कम से कम ये जरूर दर्शाता है कि प्राचीन काल से ही भारत में आपसी संवाद होता है, वरना भारत के हर कोने का उल्लेख होना असंभव होता।

राजनीति और प्रबंधन में भी काफी समय से “अखंड भारत” पर शासन करना राजपाटों का स्वप्न रहा है। किताबों में देखें तो मौर्य साम्राज्य (लगभग ६०० - ३०० ईसा पूर्व) ने सबसे पहले पूरे भारत पर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से कब्ज़ा किया था। ६ भाषाओँ के उस समय अस्तित्व में होने के प्रमाण हैं, तो तब कैसे शासन और संवाद हुआ बिना अंग्रेज़ी के?

इसके बाद भाषाएँ संख्या में बढ़ती ही रहीं, लेकिन “अखंड भारत” का अस्तित्व लोगों के मन में जिंदा रहा। गुप्त साम्राज्य, सातवाहन, कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मराठा साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य; लगभग सभी ने इस देश पर बिना भाषा आरोपण के शासन किया(कम से कम इस स्तर का तो बिल्कुल नहीं जितना आज हो रहा है)। केरल के शंकराचार्य की शक्तिपीठ यात्रा, ओडिशा के चैतन्य महाप्रभु की कृष्ण भक्ति, पश्चिम के संत तुकाराम की विट्ठल पूजा इस बात का प्रमाण है कि भारत हज़ार भाषाओँ के बाद भी कभी विभक्त, बिखरा हुआ नहीं था। विचारों का बहाव हज़ारों सालों से है, आपसी संचार-संवाद हज़ारों सालों से है, तो ये अंग्रेज़ी की आवश्यकता अचानक कैसे ? वो भी तब जबकि आज की प्रौद्योगिकी सबसे आधुनिक होने के दावे किये जाते हैं ?

भारत की एक अलग पहचान हमेशा से रही है, और इस पहचान का आधार है इसकी भौगोलिक संरचना। उत्तर में तमिलनाडु से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक और पश्चिम में महाराष्ट्र-गुजरात से लेकर पूर्व में मणिपुर-नागालैंड की कहानियों का ज़िक्र है प्राचीन ग्रंथों में। विदेश से भी अनेकों ज़िक्र हैं भारत के, और इस सब के दौरान भारत बहुभाषी रहा है। ऐसे में ये कहना कि भारत सभी भाषाओँ को साथ लेकर नहीं चल सकता, गलत ही कहा जा सकता है।

मातृभाषा और यात्रा-प्रवास

भारत के बहुभाषी इतिहास को सामने रखा जाता है तो ये कहा जाता है कि ये इसीलिए है क्योंकि तब संचार-संवाद न के बराबर था। अभी बहुत प्रवास और यात्रा होती है भारत के अन्दर, इसीलिए “सुविधाजनक” है कि एक भाषा सब पढ़ें। हालाँकि मैं ऊपर कई उदाहरण दे चुका हूँ संचार-संवाद के सन्दर्भ में, लेकिन चलिए इसको थोड़ा और खोदते हैं कि हो क्या रहा है।

प्रवास को आप अगर दिमाग में सोचेंगे तो शायद दिमाग में आएगा एक नौकरीपेशा आदमी, जिसकी नौकरी अक्सर उसको आए दिन नई जगहों पर रहने को मजबूर करती रहती है। यह आदमी अब तक शायद दस राज्यों में रह चुका है, और अब शायद ग्यारहवें में आया है। “ग्यारह भाषाएँ कैसे सीख सकता है कोई? हाँ, एक भाषा जरूरी तो है। “ अमूमन सोच ऐसे घूमती है।

बहुत कम लोग शायद उन मजदूरों के बारे में सोचेंगे जो बिहार-उत्तर प्रदेश से बेरोजगारी के चलते महाराष्ट्र-गुजरात में चार-चार महीने के लिए आते हैं और खेती के समय वापिस लौट जाते हैं। या वो ट्रकवाले जो निरंतर ही दो-तीन राज्यों के चक्कर मारते हैं। या दिल्ली के वो रिक्शेवाले जो हर पर्व-त्यौहार पर ट्रेन के जनरल कोच में बिना टिकट धक्के खाके यात्रा करता है। इनमें से ज़्यादातर शिक्षित भी नहीं होते, और ऐसा भी नहीं है कि एकदम अनजान भाषा वाले राज्यों में ऐसे प्रवास नहीं होते, और तब भी ये जीवन-यापन करते हैं। बिना शिक्षा के लोग ढालते हैं अपने-आप को, क्योंकि हालत मजबूर करती है। ऐसे में जब ये सुनता हूँ कि शिक्षित लोगों को भाषाओं के कारण दिक्कत हो रही है, तो हास्यास्पद लगता है।

इससे पहले कि आप इनके बारे में न सोचने के लिए खुद को धिक्कार करने लगें, थोड़ा और ध्यान से सोचिये इस बात पर। मैंने शुरुआत में ये लिखा था कि बहुत कम ने सोचा होगा इनके बारे में। इसका कारण ये नहीं है कि आप गरीबों के लिए सहानुभूति नहीं रखते, ऐसा इसीलिए है क्योंकि उन्होंने ये शिकायत कभी की ही नहीं। ये शिकायत हमेशा उच्च-मध्यम वर्ग के शिक्षित लोगों से आती है कि प्रवास की स्थिति में क्या होगा।

जिस नौकरीपेशा इंसान की आपने मन में छवि बनाई थी, ज़रा ये भी सोचिए कि उनकी संख्या आखिर है कितनी, और उनके पास संसाधन कितने हैं।नौकरी जहाँ से मिली है, सोचिये कि कंपनी उसके प्रवास का खर्चा उठा रही है ; और तब सोचिए कि उसकी आय कितनी है। ऐसी आय वाले लोगों की संख्या, और फिर उनके चक्कर में पूरे देश की शिक्षा पर एक विदेशी भाषा का बोझ डालना; सोचिये कितना बड़ा अन्याय है। खुद सीखिए न भाषा आप, ये पूरे देश को दूसरी भाषा में पढ़ने-रहने को क्यों मजबूर करना ? कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि हम घूमने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसीलिए एक भाषा होगी तो “सुविधाजनक” होगा; उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कृपया चार दिन की अपनी “सुविधा” के पीछे ऐसी प्रणाली की वकालत न करें जो लोगों को शिक्षा-रोजगार से वंचित करती हो, ये अव्वल दर्जे की धृष्टता मात्र है।

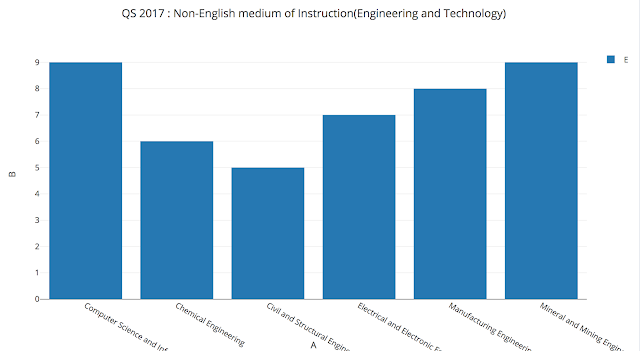

अपवाद

यहाँ पर ऐसे लोग छूट जाते हैं जिनको नौकरी के अभाव में मजबूरन दूसरे राज्य जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ प्रवास का कारण नौकरी का अभाव है, और उसका एक कारण ये भी है कि राज्य सरकारें इस एक-भाषा प्रणाली के चलते रोजगार-उत्पादन से अपना पल्ला झाड़ लेती हैं। मेरी ही रोजगार-शाखा (IT - संगणक विज्ञान) में मुश्किल से 4-5 शहरों में नौकरियाँ हैं; पूरे ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या वाले उत्तर-प्रदेश में ले दे के नॉएडा है बस, बाकी सारे उ.प्र. वाले प्रवास करते हैं। हैदराबाद में गूगल का नया ऑफिस बनने से उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार रोजगार उत्पादन से पल्ला नहीं झाड़ सकती, और उसकी जवाबदेही तय करने का एक ही तरीका है, बहुभाषी शिक्षा-रोजगार तंत्र।

इसके अलावा सेना जैसे कार्यालय हैं जहाँ पर प्रवास आवश्यक है और तुरंत संचार संवाद की आवश्यकता है, और ऐसी स्थितियों में मैं भी बहुभाषी-प्रणाली की वकालत नहीं करता। मुश्किल से १% होंगे ऐसे भी; कोई भी एक भाषा चुन लीजिये और भर्ती के बाद सिखा दीजिये और चलाइए अपना काम। लेकिन ये १% संख्या के पीछे पूरे ९९% देश पर एक फ़ालतू भाषा का बोझ डालना मुझे किसी भी तर्क के परे लगता है। अगर डाला गया तो मुझे इसके नतीजे हानिकारक लगते हैं….

देश असल में कैसे टूटता है : अलगाववाद

कश्मीर में अलगाववाद, खालिस्तान अलगाववाद, नागालैंड अलगाववाद, नक्सली अलगाववाद; अलगाववाद की समस्या हमारे देश में नई नहीं है। राजनैतिक अवधारणाओं के प्रचलित दो धड़ों, “भारतीय वामपंथी” और “भारतीय राष्ट्रवादी” (भारतीय इसीलिए क्योंकि भारत में कई चीज़ों के मायने पलट दिए गए हैं) के लोगों से मिलेंगे तो आपको अलग अलग प्रतिक्रियाएं मिलेंगी अलगाववाद पर। वामपंथ का अलगाववाद से “मन-मन भावे मूंड हिलावे” जैसा हिसाब नज़र आता है, जबकि राष्ट्रवादी अलगाववाद से जुड़े लोगों को जीते-जागते लोग मानने से ही इनकार करते हैं; “अलगाववादी”, “आतंकी”, “राष्ट्र-विरोधी” ही हैं वो उनके लिए।

लोगों के एक बड़े समूह का अपने से बड़े समूह (देश) के साथ रहना एक फैसला है, और फैसले ऐसे ही टिकते हैं जिनसे परस्पर फायदा हो। नागालैंड की जनता तभी भारत के साथ रहना चाहेगी जबकि उनको लगेगा कि इसके फायदे ज़्यादा हैं और घाटे कम। किसी भी अलगाववाद को उठाकर देखेंगे तो एक चीज़ मिलेगी जिसका खतरा देखकर(या दिखाकर) अलगाववाद पैदा हुआ। खालिस्तान में धर्म, कश्मीर में कश्मीरियत/धर्म/सेना (बड़ी बहस है, इसीलिए जितने विकल्प सोच पाया सब लिख दिए), नक्सलवाद में ज़मीन/सुरक्षा आदि, और कुछ हद तक तमिलनाडु में भाषा।

भाषा एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ ऊपर के सभी बिंदु; धर्म-संस्कृति का अस्तित्व, रोज़ी-रोटी आदि जोड़े जा सकते हैं। ऐसी प्रणाली, जो कि बहुमत जनता के ऊपर एक साथ धर्म-संस्कृति और रोज़ी-रोटी पर हमला करे, वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकती। मैं अब तक ये देखकर हैरान हूँ कि मातृभाषा का दमन करने वाली ऐसी प्रणाली के खिलाफ अब तक कोई सशक्त देशव्यापी आंदोलन कैसे नहीं हुआ… शायद लोग नहीं जानते कि क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जो भी है, मेरे ख़याल में लोगों की संस्कृति और रोज़ी-रोटी पर हमला अलगाववाद का बड़ा कारण है। लोगों को अगर ये डर है कि मातृभाषाओं में काम होने से देश टूटेगा, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अगर ऐसा नहीं हुआ, तब पक्का देश टूट जाना है। राष्ट्रवाद अच्छी बात है, राष्ट्रगान सुनके मेरे भी रोंगटे खड़े होते हैं देश के लिए, लेकिन उसके चक्कर में इस दुष्प्रचार में न पड़ें कि अंग्रेज़ी देश को बचा लेगी। देश तो तोड़ेगी ही, और ये करते हुए रोज़ी-रोटी और संस्कृति भी छीन कर जाएगी असंख्य लोगों की।

इसके आगे

इस लेख में मैंने केवल इस बारे में लिखा कि जो तर्क अभी अंग्रेज़ी-केंद्रित प्रणाली के लिए दिए जा रहे हैं वे किस हद तक कुतर्क हैं। इससे केवल इतना साबित होता है कि वर्तमान प्रणाली खराब है और उसको हटाना आवश्यक है, ये नहीं कि मातृभाषा केंद्रित प्रणाली कैसे काम कर सकती है या क्यों वही एक विकल्प है। कई सवाल बचते हैं मातृभाषा केंद्रित प्रणाली के लिए, जैसे कि राज्यों में संवाद-संचार कैसे होगा। ऐसे सवालों का जवाब मैं अगले लेख में दूंगा, एक वैकल्पिक मातृभाषा-केंद्रित प्रणाली के जरिये। एक खाका आपके दिमाग में आए तो शायद आप समझ पाएंगे कि कैसे इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, और शायद इसके बाद आप ये ना पूछें….. :

[ ]

]

एक टिप्पणी छोड़ें