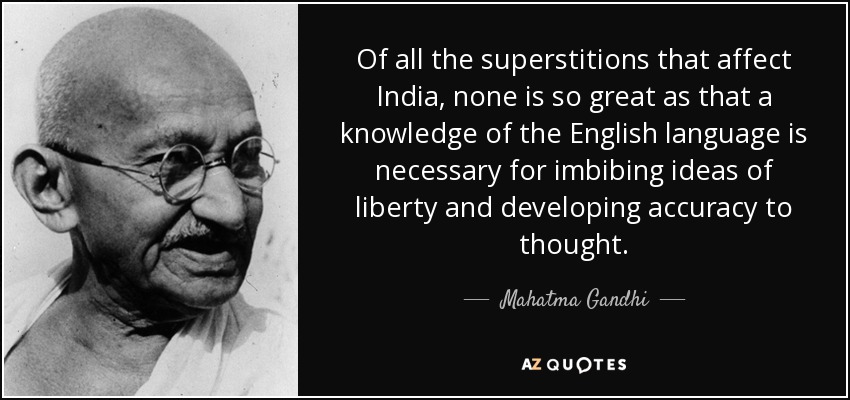

मातृभाषा में शिक्षा के खिलाफ कई बार एक मिथ्या सुनाई देती है, कि अंग्रेज़ी में पढ़ाई अच्छी होती है। पहली बार पढ़ा था तो तुरंत मन में आया कि यार ये क्या बकवास है? भई बंदा जो भाषा जानता है, उस भाषा को छोड़कर किसी और भाषा में पढ़ाई करे तो कहाँ समझ में आएगा? जिनसे चर्चा हुई है आजतक लगभग सब इस बात को मानते भी हैं, लेकिन आप इन्टरनेट पर खोजिये; तमाम लेख मिलेंगे जो अंग्रेज़ी माध्यम को अच्छा बताते हुए मिलेंगे। राजनैतिक लेखों पर नहीं जा रहा हूँ, वहाँ तो ये तक कहते हैं कि ब्राह्मण लोग दलितों को नहीं पढ़ने देना चाहते इसीलिए अंग्रेज़ी पढ़ो(Scroll)। थोड़ा अन्दर घुसते हैं इस मिथ्या में, और जानते हैं कि किस कदर झूठ फैलाया जाता है।

दो तरह के लोग

मातृभाषा में शिक्षा के विचार पर लोग आमतौर पर दो तरह के तर्क रखते हैं। पहले होते हैं जो भाषा की काबिलियत पर नहीं बल्कि सरकारी प्रणाली और उपलब्ध संसाधनों (किताबें वगैरह) पर सवाल उठाते हैं। तर्क ये होता है कि अभी की प्रणाली और हालातों (रोजगार, उच्च शिक्षा) को देखते हुए मातृभाषा आधारित शिक्षा में ढल पाना संभव नहीं है। इस तर्क का जवाब मैं बाद में दूंगा; उसके पहले मैं उस समाज वर्ग के सवाल पर जाऊँगा जो कहता है कि मातृभाषा में अच्छी शिक्षा संभव नहीं है। चलते हैं एक शोध को पढ़ने, जो कि हमारे पड़ोसी देश चीन में किया गया था।

हौंग-कौंग में मातृभाषा बनाम अंग्रेज़ी

चीन की बात अगर हम भाषाओं के सन्दर्भ में करते हैं तो एक ऐसे देश की छवि मन में आती है जो कि अपनी ही भाषा में विकसित है। बात सही भी है, लेकिन आजकल चीन में भी अंग्रेज़ी-समर्थन के सुर सुनाई देने लगे हैं। जिस शोध को मैं यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ वो चीन के ही एक (विवादित) प्रांत, हौंग-कौंग में वर्ष 2010 में किया गया है। इस शोध में ९(9) विद्यालयों के करीब २०० बच्चों ने हिस्सा लिया था। सबको संगणक विज्ञान(Computer Science) का एक विषय पढ़ाया गया और उस विषय पर सबकी परीक्षा ली गई। नतीजों को २-३ मानकों पर परखा गया और पढ़ाने की भाषा और बच्चों की क्षमता के हिसाब से उनका विश्लेषण किया गया।

शोध में ये पाया गया कि चीनी भाषा में पढ़ने वाले बच्चों ने लगभग हर पैमाने पर अंग्रेज़ी भाषा में पढ़ने वाले बच्चों को पीछे छोड़ा। खासतौर पर ये देखने को मिला कि पढ़ने की क्षमता में जो बच्चे औसत थे, उनका अंग्रेज़ी में पढ़ने से ज्यादा नुकसान हुआ(लगभग २०-३०%)। इससे ये कहा जा सकता है कि होशियार बच्चों पर भाषा का ज्यादा असर नहीं पड़ता है; असली मार पड़ती है औसत बच्चों पर जिनको अंग्रेज़ी और निर्बल बनाती है। ये तब था जबकि ज़्यादातर होशियार बच्चों को अंग्रेज़ी भाषा वाले विद्यालयों में भेजा गया था। विस्तार में यहाँ पढ़ सकते हैं : अंग्रेज़ी-भाषा-शोध

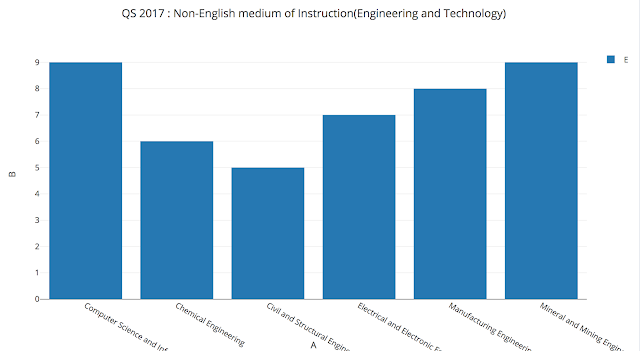

इसके बाद यहाँ मैं अपना खुद का एक छोटा सा विश्लेषण रखना चाहूँगा। ये मैंने उच्च शिक्षा के संस्थानों पर किया था; ये जानने के लिए कि आखिर मातृभाषा में पढ़ाई वाले संस्थान बाकी विश्वविद्यालयों के मुकाबले कहाँ ठहरते हैं। किया इसीलिए क्योंकि भारत में ज्यादा प्रचलित नहीं है मातृभाषा में उच्च शिक्षा, खासतौर से मेरी शाखा, अभियांत्रिकी (Engineering) में, जिसका नाम भी हिंदी में पढ़कर शायद लोग चकरा जाएँ।

मातृभाषा में उच्च शिक्षा : विश्व के हालात

इस विश्लेषण में मैंने विश्वप्रसिद्ध QS University Rankings का प्रयोग किया है। इसके अंतर्गत मैंने लगभग हर विषय-शाखा (चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र आदि) के सर्वोच्च संस्थानों और विश्वविद्यालयों की सूची देखी। इस सूची में दोनों, अंग्रेज़ी शिक्षा और मातृभाषा वाले संस्थान शामिल थे। मंशा ये जानने की थी कि अगर मातृभाषा में शिक्षा देते हुए एक संस्थान कितना ऊपर आ सकता है।

औसत निकाला तो पता लगा कि मातृभाषा आधारित शिक्षा वाले संस्थान पाँचों विषय-शाखाओं में सर्वोच्च दस संस्थानों में थे। यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि अंग्रेज़ी भी एक मातृभाषा है कई देशों की। अगर उनको भी मातृभाषा वालों में जोड़ दूँ तो ८०%(80%) सर्वोच्च संस्थान मातृभाषा में ही कार्य करते हैं।

[ |

|---|

| अभियांत्रिकी (Engineering) के विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रथम मातृभाषा-शिक्षा आधारित विश्वविद्यालाओं का सूची में स्थान। अन्य विषय-शाखाओं के चित्र यहाँ से देख सकते हैं, अथवा QS University Rankings भी देख सकते हैं। |

संसाधनों की कीमत

अब आते हैं उस तर्क पर जो कहता है कि अभी की प्रणाली से हटने में खर्चा होगा, और संसाधनों की कमी के कारण हमको अभी की ही प्रणाली पर टिके रहना चाहिए, अर्थात् अंग्रेज़ी में ही जारी रखना चाहिए।

ये बिलकुल सही है कि किसी भी तरह के प्रणाली-संशोधन के साथ खर्चे आते हैं। मातृभाषा-आधारित शिक्षा की बात करें तो इसमें नई पुस्तकें, पुस्तकों को बनाने के लिए मानव संसाधन, इसमें निहित प्रौद्योगिकी(Technology) के बदलाव में खर्चा जरूर आएगा। लेकिन यहाँ समझना चाहिए कि “नुकसान” एक सापेक्षिक (Relative) शब्द है। अगर आप फिलहाल की प्रणाली के घाटों पर ध्यान न देकर दूसरी प्रणाली में जाने के घाटे देखकर उसको “नुकसान” करार दें तो ये पूरी तरह गलत है। इसको दूसरी तरह से बोलें तो मैं कह रहा हूँ कि हर चीज़ के घाटे और फायदे को देखकर किसी बदलाव की आवश्यकता का आंकलन किया जाता है, और इस तर्क की दुहाई देने वाले ज़्यादातर लोग (मेरे छोटे से अनुभव में) इस चीज़ को दरकिनार करते हैं।

चीन के विद्यालयों वाले शोध को देखें तो हम साफ़ देख सकते हैं कि गैर-मातृभाषा वाली अंग्रेज़ी शिक्षा प्रणाली से औसत बच्चे की क्षमता में १०-२०% की कमी आती है। भारत की विशाल जनसंख्या में आप १०% क्षमता बढ़ाकर देखिये, और सोचिये कि वर्तमान प्रणाली कितना बड़ा अन्याय है देश की औसत जनसंख्या के साथ। जो लोग ये कहते हैं कि भाषा से निपटना आसान है, उनको आईआईटी में आकर देखना चाहिए कि भाषा के कारण कितने बच्चों के फेल होने की नौबत आ जाती है। आत्महत्या तक हो चुकी हैं एम्स जैसे संस्थानों में; क्या आप उस स्तर तक पहुँचे हुए बच्चे को ये कहेंगे कि ये काबिलियत की कमी के कारण है? इसमें मेरा विश्वविद्यालय वाला शोध मिला दीजिये, और सोचिये कि कहाँ तक पहुँच सकती हमारी शिक्षा, बशर्ते हम अंग्रेज़ी का पल्लू छोड़ने की हिम्मत कर लें तो। किसी भी बदलाव में खर्चे निहित होते हैं, इसमें भी होंगे, लेकिन इस एक बदलाव से भारत जिन ऊँचाइयों तक पहुँच सकता है वो इस खर्चे एवं “नुकसान” के लायक है।

अगली मिथ्या : देश टूट जाएगा, उसकी अपनी भाषाओं से

मातृभाषा से जुड़ी मिथ्याओं में एक बड़ी मिथ्या इस चीज़ की कि इससे आपस में बातचीत कैसे संभव होगी, और ये भी कि इससे देश टूट जाएगा। कौन हैं ये मिथ्या फैलाने वाले, और क्यों ये मिथ्याएं ही हैं, इस पर बात करते हैं अगले लेख में।

एक टिप्पणी छोड़ें